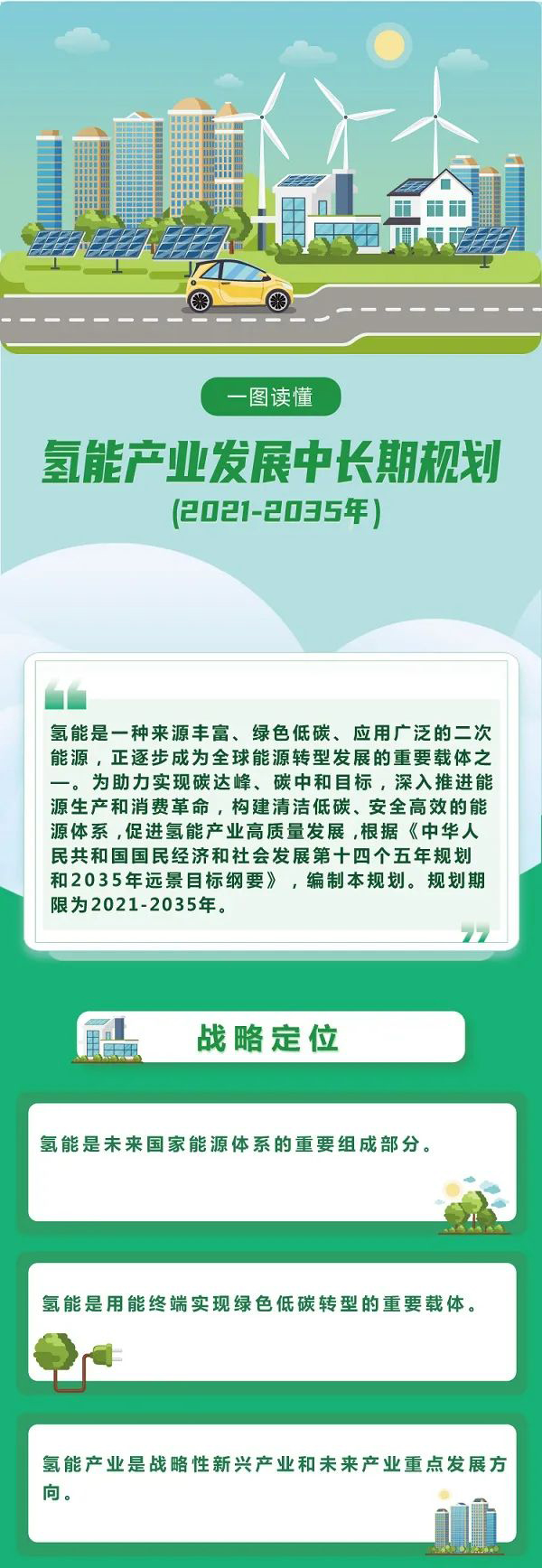

3月23日,國家發展改革委、國家能源局聯合印發氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)(點擊閱讀原文,查閱全文)。《規劃》明確了氫能戰略定位,是未來國家能源體系的重要組成部分,是用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體,是戰略性新興產業和未來產業重點發展方向。

目前,我國氫能產業仍處于發展初期,是世界上最大的制氫國,年制氫產量約3300萬噸,其中,達到工業氫氣質量標準的約1200萬噸。全產業鏈規模以上工業企業超過300家,集中分布在長三角、粵港澳大灣區、京津冀等區域。不過,相較于國際先進水平,仍存在產業創新能力不強、技術裝備水平不高,支撐產業發展的基礎性制度滯后,產業發展形態和發展路徑尚需進一步探索等問題和挑戰。

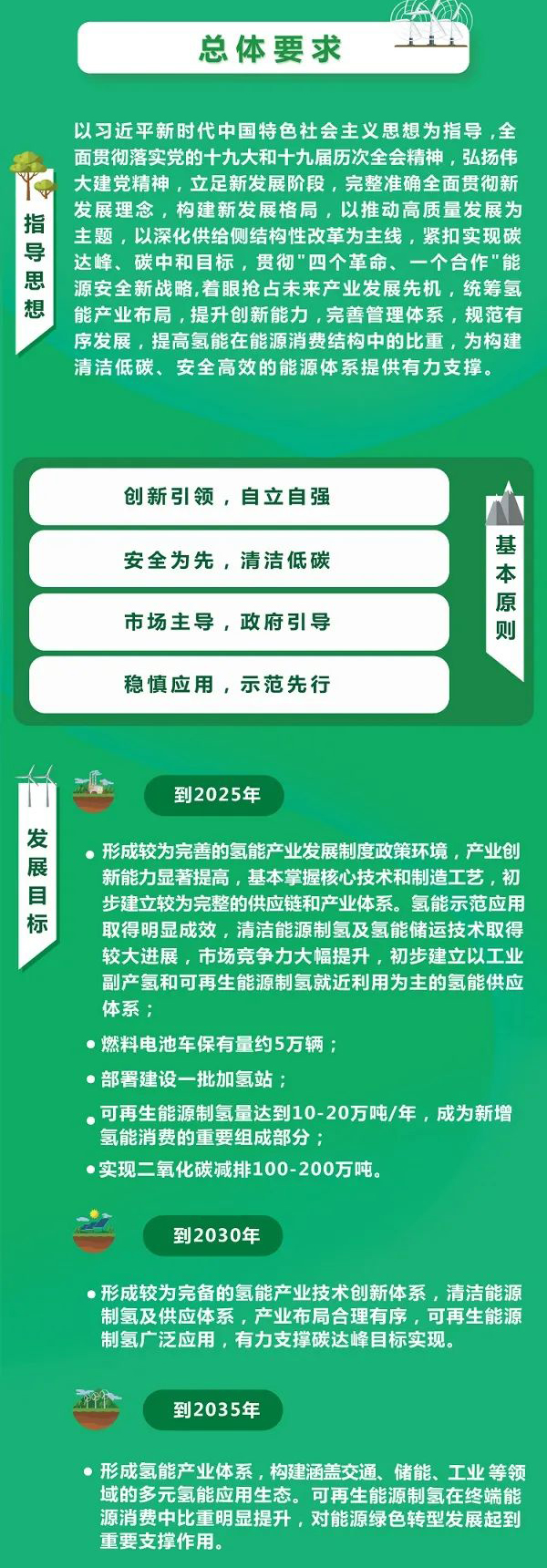

《規劃》提出,到2025年,基本掌握核心技術和制造工藝,燃料電池車輛保有量約5萬輛,部署建設一批加氫站,可再生能源制氫量達到10-20萬噸/年,實現二氧化碳減排100-200萬噸/年。到2030年,形成較為完備的氫能產業技術創新體系、清潔能源制氫及供應體系。到2035年,形成氫能產業體系。

化工行業是重要的氫源,《規劃》提出,在焦化、氯堿、丙烷脫氫等行業集聚地區,優先利用工業副產氫,鼓勵就近消納,降低工業副產氫供給成本。

我國可再生能源裝機量全球第一,在清潔低碳的氫能供給上具有巨大潛力。《規劃》提出,在風光水電資源豐富地區,開展可再生能源制氫示范,逐步擴大示范規模,探索季節性儲能和電網調峰。

此外,《規劃》要求,推進固體氧化物電解池制氫、光解水制氫、海水制氫、核能高溫制氫等技術研發。探索在氫能應用規模較大的地區設立制氫基地。

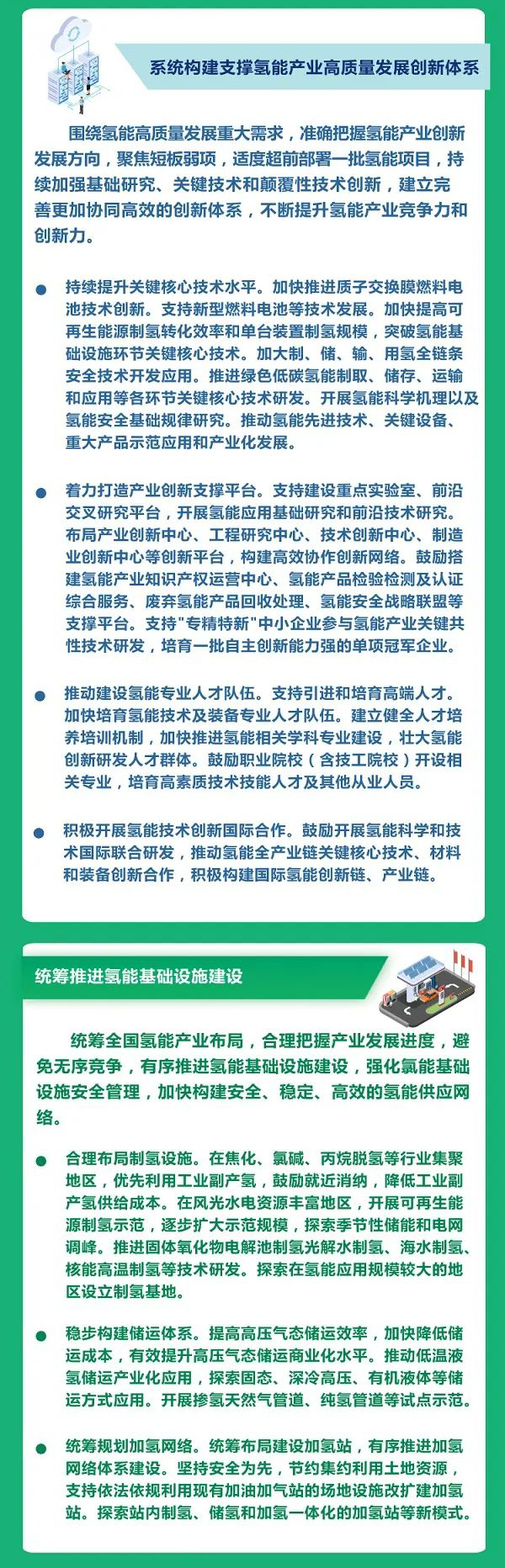

要形成高效完備的產業鏈,關鍵是要圍繞產業鏈部署創新鏈。《規劃》部署了支撐氫能產業高質量發展創新體系,持續提升關鍵核心技術水平,著力打造產業創新支撐平臺,持續提升核心技術能力,推動專業人才隊伍建設。

氫能技術鏈條長、難點多,現有技術經濟性還不能完全滿足實用需求。《規劃》聚焦重點領域和關鍵環節:加快推進質子交換膜燃料電池技術創新。支持新型燃料電池等技術發展。著力推進核心零部件以及關鍵裝備研發制造。加快提高可再生能源制氫轉化效率和單臺裝置制氫規模,突破氫能基礎設施環節關鍵核心技術。加大制、儲、輸、用氫全鏈條安全技術開發應用。持續推進綠色低碳氫能制取、儲存、運輸和應用等各環節關鍵核心技術研發。持續開展氫能科學機理以及氫能安全基礎規律研究。持續推動氫能先進技術、關鍵設備、重大產品示范應用和產業化發展。

為加快構建安全、穩定、高效的氫能供應網絡。《規劃》提出,合理布局制氫設施,因地制宜選擇制氫技術路線,逐步推動構建清潔化、低碳化、低成本的多元制氫體系。穩步構建儲運體系,支持開展多種儲運方式的探索和實踐。統籌規劃加氫網絡,支持依法依規利用現有加油加氣站的場地設施改擴建加氫站,探索站內制氫、儲氫和加氫一體化的加氫站等新模式。

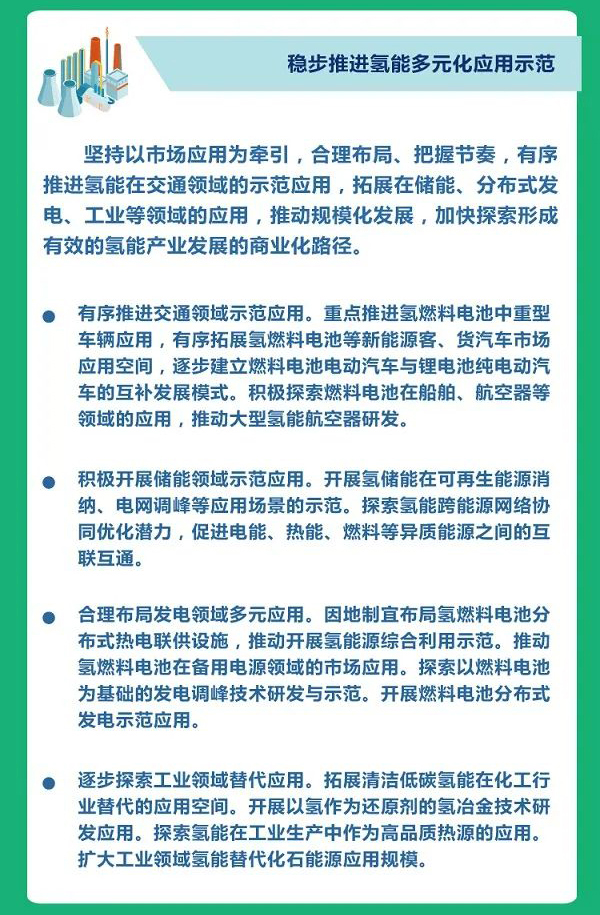

穩步推進氫能多元化示范應用方面,《規劃》提出,有序推進氫能在交通領域的示范應用,拓展在儲能、分布式發電、工業等領域的應用,推動規模化發展,加快探索形成有效的氫能產業發展的商業化路徑。

當前,氫能的應用場景比較單一,工業領域是氫能的重要應用場景,化工行業無疑是十分重要的應用領域。《規劃》明確,不斷提升氫能利用經濟性,拓展清潔低碳氫能在化工行業替代的應用空間。擴大工業領域氫能替代化石能源應用規模,積極引導合成氨、合成甲醇、煉化、煤制油氣等行業由高碳工藝向低碳工藝轉變,促進高耗能行業綠色低碳發展。

《規劃》明確可再生能源制氫為主要發展方向。國家發展改革委高技術司副司長王翔23日在新聞發布會上表示,解決氫從哪里來的問題是氫能產業發展的基礎,不新增碳排放是發展氫能產業的前提。我國工業副產氫工藝成熟、成本較低,近期仍將是主要氫源。但從長遠發展看,可再生能源制氫規模潛力更大,更加清潔可持續,隨著成本下降,將成為重要氫源。為此,《規劃》明確,構建清潔化、低碳化、低成本的多元制氫體系,重點發展可再生能源制氫,嚴格控制化石能源制氫。

目前,一些地方盲目跟風、同質化競爭、低水平建設的苗頭有所顯現。王翔特別強調,各地方嚴禁不顧本地實際,一哄而上,防止低水平重復建設,避免造成基礎設施和資源浪費。嚴禁以建設氫能項目名義“跑馬圈地”。嚴禁在氫能產業規劃制定、投資規模、招商引資、項目建設等方面相互攀比。